2025年、地球温暖化対策の一環として自動車の電動化が加速する中、日本国内における「エコカー補助金」制度が再び注目を集めている。政府は自動車の脱炭素化を推進するため、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)などの購入に対し公的な補助金を支給しており、一定の成果を上げてきた。

だが、海外の類似制度と比較すると、日本のエコカー補助政策は制度設計、インフラ整備、長期的な視点の面で課題も多い。補助金制度の背景、世界の動向との違い、そして今後の日本に必要な取り組みを詳細に検証する。

■ 「エコカー補助金」の現状と仕組み

日本での正式名称は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」。経済産業省および環境省が主管し、次世代自動車の普及を目的として2009年から本格導入された。

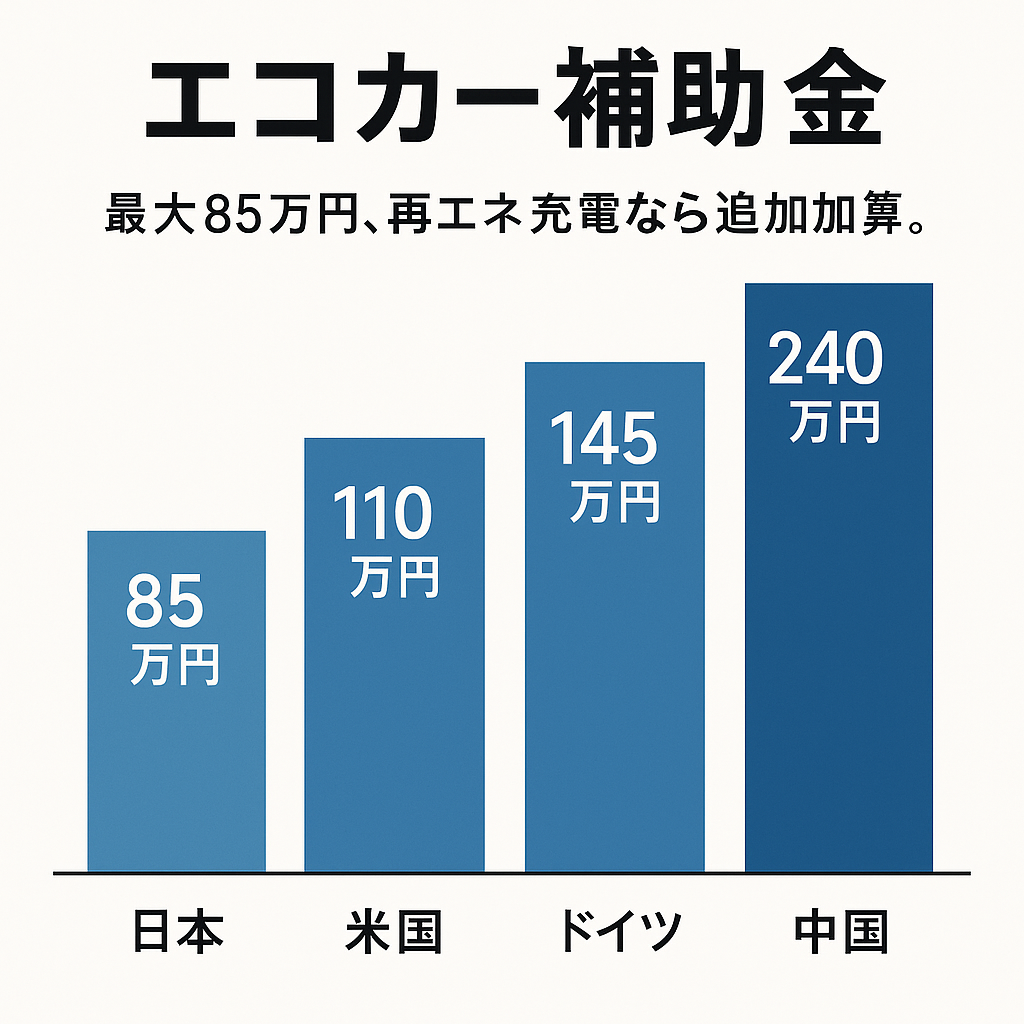

2025年度時点では、電気自動車には最大85万円、PHEVには最大45万円、燃料電池車には最大250万円の補助金が支給されている。再生可能エネルギー由来の電力を用いた充電を行う場合、追加加算があるのが特徴だ。また、軽自動車型のEVや商用EVにも配慮した別枠の支援枠が設けられている。

対象となる車両は、国が定める基準(航続距離、エネルギー効率など)を満たす必要があり、申請は販売ディーラーを通じて行われる。

■ 海外との比較:補助金の額と政策の深さ

● アメリカ:国内製造と連動する強力な支援策

バイデン政権は「インフレーション削減法(IRA)」に基づき、EV購入者に最大7,500ドル(約110万円)の税額控除を提供している。ただし、バッテリーや車両の最終組立がアメリカ国内で行われていることが条件となっており、産業政策と強く結びついている。

また、家庭用充電設備への支援や充電インフラ整備への巨額投資も進んでおり、購入者の不安解消に繋がっている。

● 欧州(ドイツ、フランス等):段階的な支援から市場主導へ

ドイツでは2023年までEVに対して最大9,000ユーロ(約145万円)の支援が行われていたが、環境ボーナスは予算制約により段階的に縮小。現在は低所得者への支援に焦点が移行しており、政策の公平性が意識されている。

一方、フランスでは「スクラップ・インセンティブ(古い車の廃棄と新車購入を組み合わせた補助)」を導入し、環境負荷の高い車からの乗り換えを後押ししている。

● 中国:国家主導で市場形成に成功

世界最大のEV市場である中国では、早くから国家主導の「NEV(新エネルギー車)」戦略を採用し、2009年からEV・PHEVの購入に最大12万元(約240万円)相当の補助金を支給してきた。現在は直接的な補助から、電池性能や技術革新を促す評価制度、免税措置などへと政策が進化している。

■ 日本のエコカー補助金制度の課題

- インフラ整備とのギャップ

EVの普及には充電インフラの整備が不可欠だが、日本では地方を中心に急速充電器の不足が深刻。補助金で車を購入しても、日常的に使える環境が整っていないという声は多い。 - 補助の継続性と予見性の欠如

制度は年度ごとに変更が加えられることが多く、消費者やディーラー側が混乱する要因となっている。長期的な制度設計がなされておらず、購入タイミングの見極めが難しい。 - 車種の選択肢が少ない

日本の自動車メーカーはEV戦略に出遅れており、消費者が補助金を使って購入できる魅力的な車種が限られている。また、国産EVの価格帯も高めで、補助金を差し引いても割高感が否めない。 - 産業政策との連動不足

アメリカや中国では補助金が国内製造の奨励や雇用創出と連動している一方、日本ではこうした視点が弱く、国際競争力の強化には繋がっていない。

■ 今後の展望と必要な改革

今後の日本における補助金政策は、単なる「購入補助」から、総合的なグリーンモビリティ戦略へと進化させる必要がある。たとえば、

- 充電インフラの全国的展開と利用促進施策(コンビニ・商業施設等との連携)

- 中古EV市場の整備と補助対象の拡大

- 補助金と税制優遇(自動車税、取得税)の統合的設計

- 地域の特性に応じたモビリティ支援(例:離島・寒冷地向け)

などが今後の政策立案において重要な視点となるだろう。

■ 結語:持続可能な制度に向けて

「エコカー補助金」は、自動車産業の電動化を後押しする有効な手段ではあるが、それだけで脱炭素社会を実現することはできない。重要なのは、持続可能かつ戦略的な制度設計と、国民のライフスタイル変化に即したインフラと製品の提供である。

世界がEVシフトを加速させる中、日本の政策もまた、時代の転換点を見据えた柔軟かつ強固なものへと進化することが求められている。

コメント