創価学会は、日本を代表する新興宗教団体として、信仰活動のみならず、政治、経済、メディアなど多岐にわたる影響力を持つ存在である。その収益モデルと過去の社会的論争について、以下に詳述する。

収益モデルの概要

創価学会の主な収益源は以下の三つに大別される:

- 財務(お布施):年末に会員から集められる寄付であり、強制ではなく任意とされている。1995年には、自民党の熊代昭彦衆議院議員が「10兆円の資産と毎年2000億円ないし3000億円の特別財務がある」と指摘したが、現在では年間1500億~2000億円と推定されている。しかし、近年の経済状況やコロナ禍の影響により、財務額の減少が懸念されている。

- 出版・新聞事業:機関紙『聖教新聞』や関連出版物の発行を通じて収益を上げている。これらのメディアは、学会の教義や活動を広める手段としても機能している。

- 墓苑・施設事業:会員向けに提供される墓苑や施設の運営も、収益の一部を構成している。これらの施設は、信仰生活の一環として利用されている。

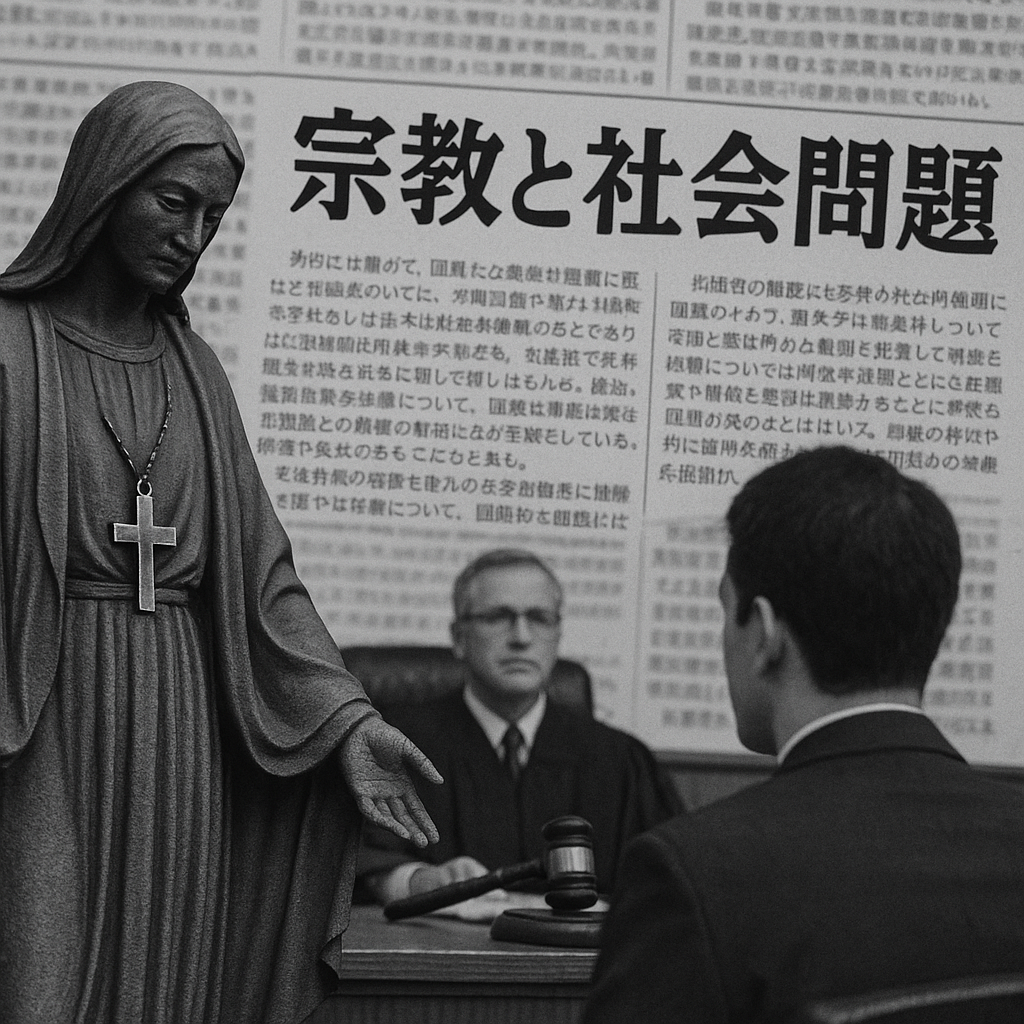

社会的論争と批判

創価学会は、その影響力の大きさから、過去にいくつかの社会的論争の中心となった。

- 言論出版妨害事件:1970年代に、学会に批判的な書籍の出版を妨害したとして問題となった。

- 選挙における問題行動:公明党との関係性から、選挙活動における不正行為や問題行動が指摘されたことがある。

- 財務の透明性:財務の使途や金額が明確に公表されていないことから、外部からの批判や疑念が生じている。

これらの問題は、信仰と組織運営のバランス、そして社会との関係性において、創価学会が直面する課題を浮き彫りにしている。

結論

創価学会は、信仰を基盤としながらも、経済活動や政治との関わりを持つ複合的な組織である。その収益モデルは、会員の信仰心に基づく寄付や、関連事業からの収益によって支えられている。しかし、過去の社会的論争や批判からも明らかなように、透明性や社会との調和が求められている。今後、信仰と社会的責任の両立が、創価学会にとって重要な課題となるだろう。

コメント