(2025年5月23日)

私たちの身近にある「嗜好品」。一服のタバコ、一杯の酒、あるいはコンビニで手に取るエナジードリンクやチョコレート──これらは私たちの生活に潤いを与える一方で、知らず知らずのうちに心身をむしばむ「依存」の罠を孕んでいる。嗜好品に潜む依存性と、その背後にある既得権益構造、そして社会に与える功罪を多角的に検証する。

■ 嗜好品依存度ランキング(主観的・科学的要素を含む)

以下のランキングは、薬理的依存性、精神的依存性、入手しやすさ、社会的影響などを複合的に評価して作成した。

| 順位 | 嗜好品 | 依存性の特徴 | 主な成分 |

| 1位 | ニコチン(タバコ) | 強い身体的依存・精神的依存 | ニコチン |

| 2位 | アルコール | 精神的・身体的依存共に強い | エタノール |

| 3位 | カフェイン | 比較的軽度ながら常用性が高く中毒性も認識 | カフェイン |

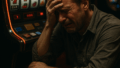

| 4位 | ギャンブル | 身体依存はないが強烈な精神的依存 | ドーパミン関連 |

| 5位 | 砂糖(高糖食品) | 身体的依存は議論があるが常習性が高い | ショ糖・果糖 |

| 6位 | エナジードリンク | カフェイン+糖分で複合的に依存形成 | カフェイン・糖類 |

■ 功と罪──嗜好品が果たす役割ともたらす害

タバコ:国の税収支える「合法ドラッグ」

功: 2023年度におけるたばこ税収は約1.8兆円に達し、国家財政における一大財源。JT(日本たばこ産業)の配当も政府に還元されている。

罪: 一方で、喫煙関連疾患(肺がん、COPDなど)により医療費は年間約2兆円との試算もあり、税収を上回る損失との指摘も。

アルコール:文化の潤滑油、健康の破壊者

功: 経済波及効果は極めて大きく、酒造業、飲食業にとっては基幹商品。多くの祭事や社交文化に根ざしている。

罪: アルコール依存症や家庭内暴力、交通事故など社会的コストが膨大。飲酒運転による損害も根強く存在。

カフェイン・エナジードリンク:現代人の「合法ドーピング」

功: 集中力の向上、眠気の抑制など多忙な社会においてパフォーマンス向上の効果あり。

罪: 習慣性・離脱症状あり。青少年の過剰摂取による健康被害(不眠、動悸など)も問題視。

砂糖・高糖食品:幸福感と健康リスクの両立

功: 脳内快楽物質を刺激し、短期的なストレス軽減・幸福感の向上に貢献。菓子産業は国内外で巨大。

罪: 糖尿病、肥満、虫歯のリスクが増大し、長期的には医療費増大の要因となる。

■ 既得権益構造──巨大な利権の壁

嗜好品の背後には、経済、政治、行政が絡み合う巨大な既得権益構造が存在する。

【タバコ産業と国家】

日本たばこ産業(JT)は財務省が筆頭株主であり、国の政策と利害が直接的に絡む。禁煙政策の推進には、制度設計上の矛盾がつきまとう。「健康増進」と「税収確保」という二律背反を抱える状況にある。

【酒造業と地方経済】

酒造は地域の特産産業であり、多くの政治家が選挙区利益と結びつけている。規制強化への反発は強く、例えば飲酒年齢引き下げ議論などにも影響を及ぼしている。

【食品業界とメディア】

砂糖・カフェインを多く含む清涼飲料水の広告は大手メディアにとって重要な収益源であり、健康被害に関する報道は抑制される傾向がある。食品表示の透明性やマーケティング手法にも批判が集まっている。

■ 結語──「自己責任」の背後に潜む構造的誘導

嗜好品に対する依存や健康被害は、個人の「意志の弱さ」とされがちだが、果たしてそれだけだろうか。利潤追求を優先する企業、税収を維持したい国家、真実を報じにくいメディア──その構造の中で、私たちは選択を「誘導」されているのかもしれない。

嗜好品と上手に付き合うためには、個人の自制だけではなく、社会構造の再設計が求められている。依存と利益のバランスをいかにとるか。国民一人ひとりが、構造の全体像を理解し、議論を深めていくことが今、必要とされている。

(了)

コメント